建築は長期戦。社会とラリーを続けていくうちに信頼され、任され、本当に面白いものがつくれるようになる

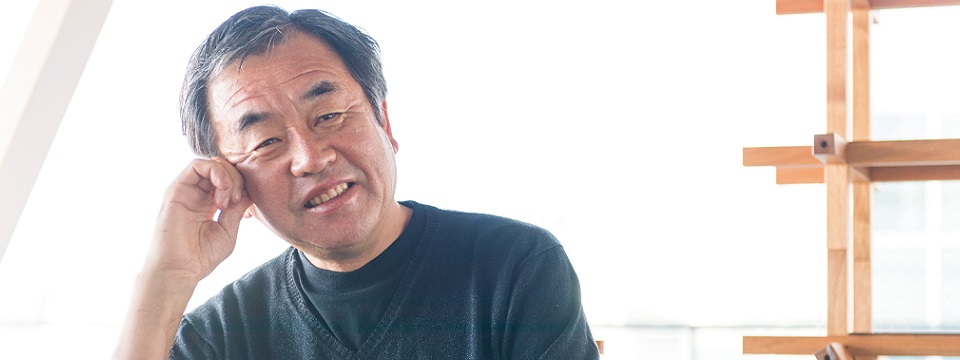

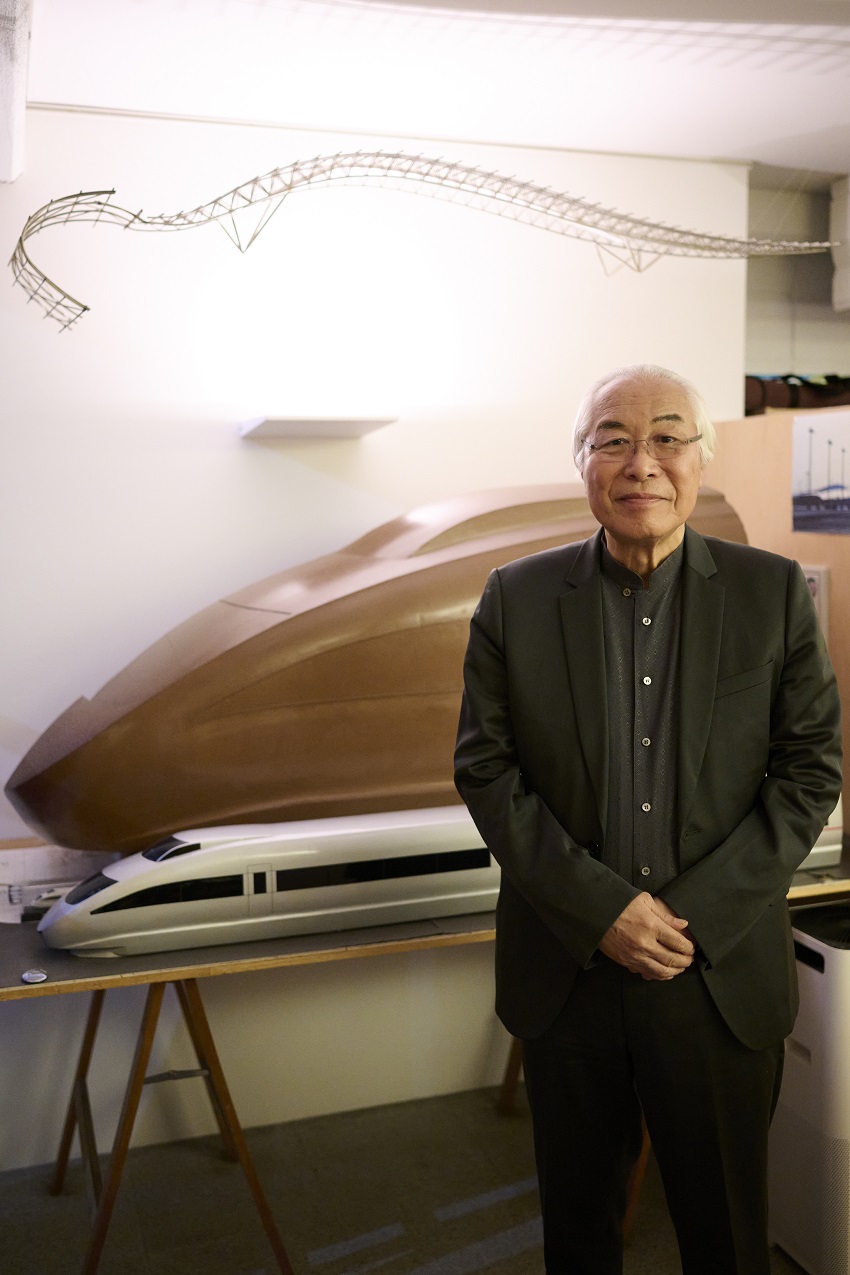

隈研吾建築都市設計事務所 隈研吾

「那珂川町馬頭広重美術館」(栃木)、「根津美術館」(東京)、「竹屋」(中国)、「ブザンソン芸術文化センター」(フランス)などに加え、昨年、10年の歳月を要して蘇った東京の新しい歌舞伎座。隈研吾の代表作は、国内はもとより世界中のいたるところに存在する。80年代後半、切れ味鋭い建築批評で名を知らしめた隈は、以降、建築家として常に時代の先端を駆け抜けてきた。時に陥った迷いや挫折は肥やしに変え、今日に至った隈の流儀は〝負ける建築〞。自己主張の強い建築をよしとせず、環境に溶け込む造形をとことん追求する。その実現のため、土地が発する声に耳を傾け、クライアントの意向にも心を砕く。この〝受け身の姿勢〞こそが、隈の心髄なのである。

子供の頃から養われていた〝建築を見る目〞

動物好きで「獣医になりたかった」隈が、職業として建築家をはっきり意識したのは小学4年生の時だ。父親に連れられて見に行った国立代々木競技場、そして設計者である丹下健三氏が、テレビで建築を語る姿――「カッコいいなぁ」。建築家が特別な存在として光り輝いていた時代である。この時に芽生えた憧れが、隈の出発点となった。

●

バックグラウンドはあったんですよ。横浜市郊外にあった僕の生家は、戦前に建てられた木造家屋でね、友だちの家とはすごく違った。高度経済成長期で、周辺には新建材を使った住宅がどんどん完成していくなか、自分の家だけが古くてもの寂しい。だからというか、僕は子供の頃からいろんな家に遊びに行くのが好きでした。田園調布にある幼稚園に〝電車通園〞していた僕は、路線各駅に住む友だちの家を見て回るわけ。「どんな家に住んでいるのかな」って。「豪邸だけど品がないなー」とか(笑)、わりといじわるな目線だったけど、建築を見る目は養われていたんだと思います。

そこに加え、デザインとか建築が好きだった父親の影響があります。明治生まれの父親とは45歳違い。父権が強く、僕は普通の子供のように甘えることはできなかったけれど、父親は、新しい建築物ができるたび、あちこち連れて行ってくれたものです。上野公園の東京文化会館や、駒沢オリンピック公園の陸上競技場……60年代の典型的なコンクリート打ちっぱなし建築ですよ。いろんな建物を見るなか、強く惹かれたのが代々木競技場だったのです。丹下さんや黒川紀章さんが集中的にテレビに出ていた頃で、憧れましたねぇ。それからは、建築家以外の職業は考えられなくなりました。

進学したのは、人格教育に重きを置くミッションスクール、栄光学園。ほかの中学も受験したそうだが、豊かな自然環境が気に入った。長身を生かし、バスケットボール部ではセンターとして活躍するなど、中高一貫の6年間で、隈は心身共に十分な学びを得た。

●

国内外を飛び回る超多忙な合間を縫って、取材に応じてくれた隈研吾氏。港区南青山の隈研吾建築都市設計事務所=「BY-CUBE」のバルコニーで

「健全なる精神は健全なる身体に宿る」で、いわゆる頭でっかちはダメ、人間は肉体が基本であるという考え方です。冬でも上半身裸で体操をするとか、当時はスパルタだとか言われていたけれど、勉強を強要されることはないし、校則もなく自由で、僕にとってはよかった。栄光学園での教えは、ある意味僕のベースになっています。

印象深いのは、高校生の時に、2泊3日で修道院に籠もって「黙想」を体験したこと。希望者だけが参加するイベントなのですが、「あれは大変だぞ」と噂になっていたから、興味本位でね。キリスト教の訓話を聞き、座禅のようなこともするんだけど、この間、人とはいっさい話しちゃいけないわけ。閉ざされた環境で本を読み、〝考えることだけ〞をするのって、なかなか得がたい時間です。自分なりに死生感にも向き合い、スピリチュアルな体験をすることができました。

僕は、バスケットでもアメリカの基地の高校チームとよく試合をしたし、学校の先生である神父さんたちも半数は外国人だったから、異文化と触れ合う機会が多かったのです。黙想も、一つの異文化でしょ。これらは、非常にいい財産になっている。今、海外に行って抵抗なく仕事ができるのは、この頃の経験が大きいと思うんですよ。

- 【次のページ】

- 師や仕事場に恵まれ、建築家としての礎を築いた時代

- 隈 研吾

1954年8月8日 横浜市港北区生まれ

1979年3月 東京大学大学院工学部 建築意匠専攻修了

1985年6月 コロンビア大学建築・都市計画学科の客員研究員として渡米

1986年 帰国後、空間研究所設立

1990年 隈研吾建築都市設計事務所設立

2008年 フランス・パリにKuma &Associates Europe設立

2009年4月 東京大学工学部建築学科教授に 就任(現任)

- 主な受賞歴

●日本建築学会賞作品賞(1997年)

●村野藤吾賞(2001年)

●フランス芸術文化勲章オフィシエ(2009年)

●毎日芸術賞(2010年)

●芸術選奨文部科学大臣賞(2011年)

ほか多数