建築技術よりもイマジネーションが大切。それを弾力的にするには、国外にも出て、視野を拡大するといい

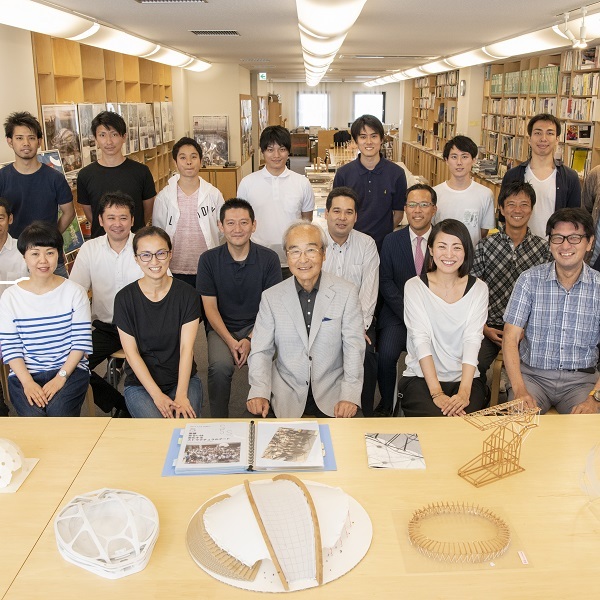

竹山実建築綜合研究所

竹山実の建築家人生は50年を超える。その軌跡は、アメリカ、デンマークのアトリエで実務に就いたのを起点とし、当時としては珍しいワールドワイドな修業遍歴から始まっている。帰国して「竹山実建築綜合研究所」を開設したのが30歳の時。今も固有の美を放つ、新宿歌舞伎町の商業ビル「一番館」「二番館」を発表したのは、独立して間もない頃だ。とりわけ一番館は、日本にまだポスト・モダンという言葉が存在しなかった時代に誕生した衝撃的な建築物で、竹山は、その先駆的な存在として注目を集めた。しかし、長年にわたって生み出されてきた竹山の作品は、どれも一様ではない。自身の視点で、常に変化する時代を捉え、人の心に寄り添う"ものづくり"に腐心してきたからだ。傘寿を迎えた今も、変化をいとわない竹山はとてもリべラルで、旺盛な探究心を持ち続けている。

小説家を夢見ていた少年時代。建築への道は天が示してのこと

生まれは札幌の市街地。実家は明治時代より海産物の卸しを営む老舗で、竹山は多くの従業員らに囲まれ、大家族のような環境で育った。終日、外で遊び回っていた幼い日々のなか、強烈に残っている記憶は戦争体験である。終戦を迎えたのは10歳の時で、それを境に、町も教育制度も一変した。竹山は、日本の最も著しい転換期に遭遇した世代の一人である。

●

終戦後、全国的に学制改革が行われ、新制度の六・三・三制が始まったのは、ちょうど僕が高校に入学した時。戦争が終わってえもいわれぬ解放感はあったものの、従前の教育理念の変わりようは計り知れず、馴染めませんでした。加えて、公立高校に導入された新しい学区制。札幌全市に通う学生をひとまとめにし、市内を単純に東西南北の4ブロックに分け、通学圏が再統合されたことでまた学校が変わった。町の区画整理もあってね、その工事がとても暴力的だったのを覚えています。何だか、理解できない妙な時代でしたねぇ。

僕は、体を動かすのも本を読むのも好きなんですが、高校生の頃は、図書館に通い詰めていたものです。当時、大通り公園の入口に、GHQが設置したCIE図書館というのがあって、蔵書の大半は輸入もの。カラフルな雑誌や、香りの強いインクで印刷された書籍を手にするのが楽しかった。僕が英語に興味を持つようになったのは、ここがきっかけです。

ある時、CIEで英語論文の募集があって、僕はそのコンテストに応募したんですよ。テーマは確か「あなたにとって、CIE図書館はどう役立っているか」。その効用をいくぶん大げさに褒め称え(笑)、読書の意味をも説いた論文を出したら、最優秀賞を受賞しまして。僕は“時の人”となり、すっかり自信をつけたというわけです。根っからの本好きもあって、小説家になろう――そう夢見ていました。特に熱中した作家はハンス・カロッサ。『幼年時代』『美しき惑いの年』などの作品は、たまらなく刺激的でね。途中、このドイツの作家が医者でもあることを知り、僕は、その後の進路を考えるにあたって影響を受けています。

●

医学部への進学は、学業優秀だった竹山に周囲が望んだことでもあった。「そうだ。ひとまず医者になろう。食いっぱぐれもないし、それから小説を書けばいい」。が、最後まで受験校を絞り込めなかった竹山は、北海道大学医学部と早稲田大学の文学部を受験することにした。ところが……願書を出すために上京した際、もう一つ、別の道に関心を持ってしまったのである。結果、それが建築家への扉となった。

●

訪れた早稲田大学のキャンパスには理工学部もあって、ちょっと覗いてみたんです。建築学科の教室には様々な図面や展示物が並んでいて、これがけっこう面白い。建築家など考えたこともなかったのに、図面に描かれた表現が意外に文学的に感じられて、にわかに興味が湧いたのです。まぁ優柔不断ではあるけれど、僕は3学部を受験。結果としては、すべてに合格したという嬉しい話でした。

ですが、そうなるといよいよ決断に迫られるわけで、考えに考えても答えが出ない。最後どうしたかというと、僕はクジをつくり、無心で引き当てた先に進路を託すことにした。それが建築でした。確か、母が提案した方法だったと思う(笑)。でも、それで後悔したことは一度もない。いまだに、建築をするということは、どこか小説を書く感覚に似ていると思っているから。

本取材は、渋谷区駒場に立つ竹山氏の事務所兼自宅で行われた。自宅1階に設けられた自身のアトリエは、さながら秘密基地のよう

大学での4年間は、一生懸命勉強したとはいえませんねぇ。学生が多すぎたし、マンモス教室の弊害で教師の話はよく聞こえない。学校に慣れてくると、正直、授業内容のつまらなさも感じるようになってきた。そのなかで最も退屈せず、影響を受けたのが今和次郎先生の授業です。画家でもあった先生は、考古学に対する“考現学”の提唱者で、建築に限らず、住居生活や服飾に関する考察はとても面白かった。人としても懐が深く、今先生に出会えたことは大きかったですね。そして、4年の卒業制作で村野藤吾賞をもらえたことで少しばかり自信がつき、僕はやっと本気になったような気がします。

- 【次のページ】

- 大学院修了後、日本脱出という宿望を遂げる。“武者修行”へ

- 竹山 実

Minoru Takeyama 1934年3月15日 北海道札幌市生まれ 1956年3月 早稲田大学第一理工学部建築学科卒業 1958年4月 早稲田大学理工科系大学院修了 1960年5月 ハーバード大学大学院修了主にボストン、 ニューヨークの建築設計事務所に

勤務(~1962年)1962年5月 主にデンマークの建築家の事務所、 デンマーク王立アカデミー建築学科に勤務 1964年4月 竹山実建築綜合研究所開設 1965年4月 武蔵野美術大学助教授・教授(~2003年) 2004年4月 武蔵野美術大学名誉教授

- 主な著書

『街路の意味』(鹿島出版会:1977)

『建築のことば』(鹿島出版会:1984)

『ポストボダニズム』(C.ジェンクス訳:1987)『竹山実建築録』(六耀社:2000)

『そうだ建築をやろう』(彰国社:2003)

『ぼくの居場所』(インデックスコミュニケーションズ:2006)