これからの日本社会を考えれば、伝統の継承と新たな工夫が調和・融合する“創造的なまちづくり”は非常に重要なテーマである

三井所清典

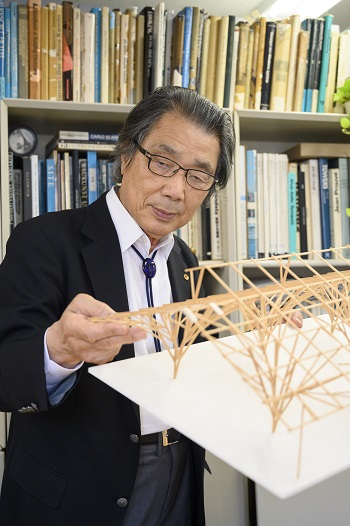

50年を超える道のりにおいて、三井所清典は常に研究開発と実践を両軸に活動してきた。それは、設計だけにとどまらない「建築家が持つ多様な職能」を体現するものだ。大学院時代から携わった住宅の工業化、商業施設のシステムズ・ビルディングの開発では時代に先駆けた事績を残し、個々の建物に対しても、建築の目的と同時に手段について広く考察する姿勢を貫いてきた。また、1980年に竣工した「佐賀県立九州陶磁文化館」の仕事を機に始めたまちづくり活動は、三井所のライフワークとなっている。現在は日本建築士会連合会の会長として、地方独自の文化・風土を踏まえた建築設計と、それを担う「まちづくり建築士」の活動推進に心血を注ぐ。三井所が見据えているのは産業全体と、その未来である。

数々のプロジェクトを通じて職能の多様性を存分に発揮する

この陶磁文化館を皮切りに学校建築や街路整備、団地設計など、三井所は文字どおり「有田のまちづくり」に深くかかわっていくようになる。なかでも、自ら傑作例として挙げるのは、耐久性、耐用性の高い設計を実現させた「佐賀県立有田窯業大学校」である。

将来の時間や空間の変化を織り込みながら、フレキシビリティある建築を心がけている

●

当初は短期大学をつくる構想だったのですが、カリキュラムとしては一般教育科目が多すぎて、2年間で職人は育成できないと。なので、短期大学構想はなしにして、大学として魅力的な学校にするにはどうすればいいか、そんな課題からスタートしたんです。そこで提案したのは、教育委員会ではなく商工労働部の管轄の学校にすることで、結果としては、有田町の運動とともにとても先進的な取り組みができました。実習教育も含めて、カリキュラムも一緒につくったんですよ。

設計については〝伝統工芸の教育機関〞として、その特徴を出したかった。「和の基本は水田の稲作だ」と思ったところから高床にしたら、狙いどおりの雰囲気になったし、配管などの設備工事の施工のしやすさから質の高い工事が可能になった。それと、実習教育で使う機械や道具は時とともに変化するから、実習ゾーンの間仕切り壁は自由に移動、増設できるようシステム化しました。将来の時間を織り込むというか、フレキシビリティのある建築は重要で、常に意識していることです。

一連の仕事を経て、町長から「有田のまちは任せるよ」と言ってもらえたのはうれしかったですね。でも感謝すべきは私のほう。自立性ある自治体という一つの理想を見せてもらったことで、地域に根ざした建築というものの核を学んだのですから。地元の人々や同業・関連異業種の人たちと連携して地域社会に貢献する活動は、ここから他県各地へと広がっていったのです。

●

地方だけでなく、三井所は〝都市のまちづくり〞にも寄与している。千葉県が「住宅でまちをつくる」というコンセプトで沿道型の都市デザインを実現させた「幕張ベイタウン」だ。行政とディベロッパーの官民共同で進められた希少なプロジェクトにおいて、三井所は、公的ディベロッパーの計画設計調整者として携わった。

●

それ以前に、「つくば・さくら団地」や佃島の高層集合住宅で、団地型ではない沿道型を提案し、実現させていたので声がかかったのだと思います。まちづくりの構想は呼ばれる前からできていて、私に求められた役割は、千葉県の住宅供給公社とURの2つを「まとめて面倒見てくれ」。つまりはパブリックセクターの調整役です。民間のほうは大手ディベロッパー6企業体が入っており、それぞれのグループに計画設計調整者がいるわけです。日頃の競合企業を一挙に集めた日本初のプロジェクトで、大変ではあったけれど、ものすごく面白かったですね。

このまちをどうつくるか。調和させるにはどうすればいいか。建築ブロックごとにディベロッパーグループが分かれているから、隣接する前後左右の関係を睨みながら計画をとことん議論する。「調和の取れた新しい住宅があるまち」ということで、ウィーンやアムステルダムに視察に行ったりもしました。プロジェクトは長く15年ほど続いたでしょうか。気づけば、私はこの間に還暦を過ぎちゃっていました(笑)。

県、住宅事業者、そして都市デザイナーや建築家……まさに総出の協働です。都市デザインのクオリティを高める制度や手法開発にも、多くの力が注がれた。都市のまちづくりにはこういう仕組みが必要で、もっと推進していくべきだと思いますね。そうでないと、バラバラのまちが増えてしまう。都市の場合は利権も絡み合っているから、その意味でも調和は難しいけれど、幕張ベイタウンはそのなかで一つのいいモデルを示せたと思っています。

- 【次のページ】

- 重ねてきた実績を生かし、より大局的な観点から創造的な活動を推進

- 三井所清典

1939年2月7日 佐賀県神埼町(現神埼市)生まれ

1963年3月 東京大学工学部建築学科卒業

4月 RAS設計同人参加

1965年3月 東京大学大学院数物系研究科

建築学専攻修士課程修了

1968年3月 東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻博士課程修了

4月 芝浦工業大学講師

1970年8月 アルセッド建築研究所設立

1973年4月 芝浦工業大学助教授

1982年4月 芝浦工業大学工学部建築学科教授(現名誉教授)

2007年4月 東京建築士会会長

2012年4月 日本建築士会連合会会長

家族構成=妻、息子2人

- 主な受賞

日本建築家協会優秀建築賞、

日本建築学会作品選奨、

日本建築家協会環境建築賞 最優秀賞、

BCS賞、

日本建築家協会新人賞、

新建築賞、

日本商環境設計家協会 JCDデザイン賞 大賞、

GOOD DESIGN AWARD 金賞、

ARCASIA Awards for Architecture 2016,

Building of the Year、

WAN Sustainable Buildings of the Year, Winner、

ar+d Awards, First Prize

ar+d Awards for Emerging Architectureほか多数