機能ばかりに固執してきた近代建築の思想は、根本から変えなきゃいけない時代にきている

伊藤豊雄

2013年5月、“建築界のノーベル賞”と称されるプリツカー賞を受賞した伊東豊雄。周知のとおり、我が国を代表する建築家の一人である。様々な素材と表現形式に挑むことで、建築スタイルを革新し続けてきた伊東の根源にあるのは、常に「社会」と向き合おうとする姿勢だ。人々の営みや自然環境に真っ直ぐな視線を注ぎ、建築、そして建築家の在り方を常に問うてきた。72歳となった今も、伊東は、世界的なプロジェクトを牽引する一方、今般の行き過ぎた近代主義に異を唱え、「世紀の建築原理」を確立するべく先鋭的な活動に取り組んでいる。「建築家の肖像」初回は、そんな伊東のしなやかなる軌跡をひもといていく。

豊かな自然と、存分な愛情に恵まれ、伸び伸びと育つ

出生地である京城府(現ソウル市)から日本に引き揚げたのは、伊東が1歳半の時。父親が商社に勤めていた関係で、伊東家は日本統治時代の韓国で暮らしていたが、日米開戦後まもなく、「勝ち目がない」と雲行きを見越した父親が、郷里である長野県に家族を送り返したそうだ。幼い伊東に京城時代の記憶はなく、原風景としてあるのは、下諏訪の美しく豊かな自然である。

●

たいそう努力家だった父は、商社で登り詰め、京城にいた頃が一番華やかだったようです。毎朝、キャデラックのお迎えがあって、僕は車に乗せてもらっては喜んでいたと聞いています。

僕らが日本に引き揚げた後もしばらく京城に残っていた父は、終戦直前に命からがら戻ってきたのですが、戦争ですべてを失ったわけだから、本当に大変だったと思う。それでもエネルギーのある人で、父は景気に左右されない商売を考え、信州味噌の製造業を興したんです。だから、戦後の貧しい時代にあっても、比較的恵まれた環境だったと思いますね。何より、遅くに生まれた待望の男児だったので、父は存分に僕を可愛がってくれた。ただ、小学校6年の時に亡くなってしまったので、男同士の葛藤のようなものもなく……記憶は「いいお父ちゃん」のままです(笑)。

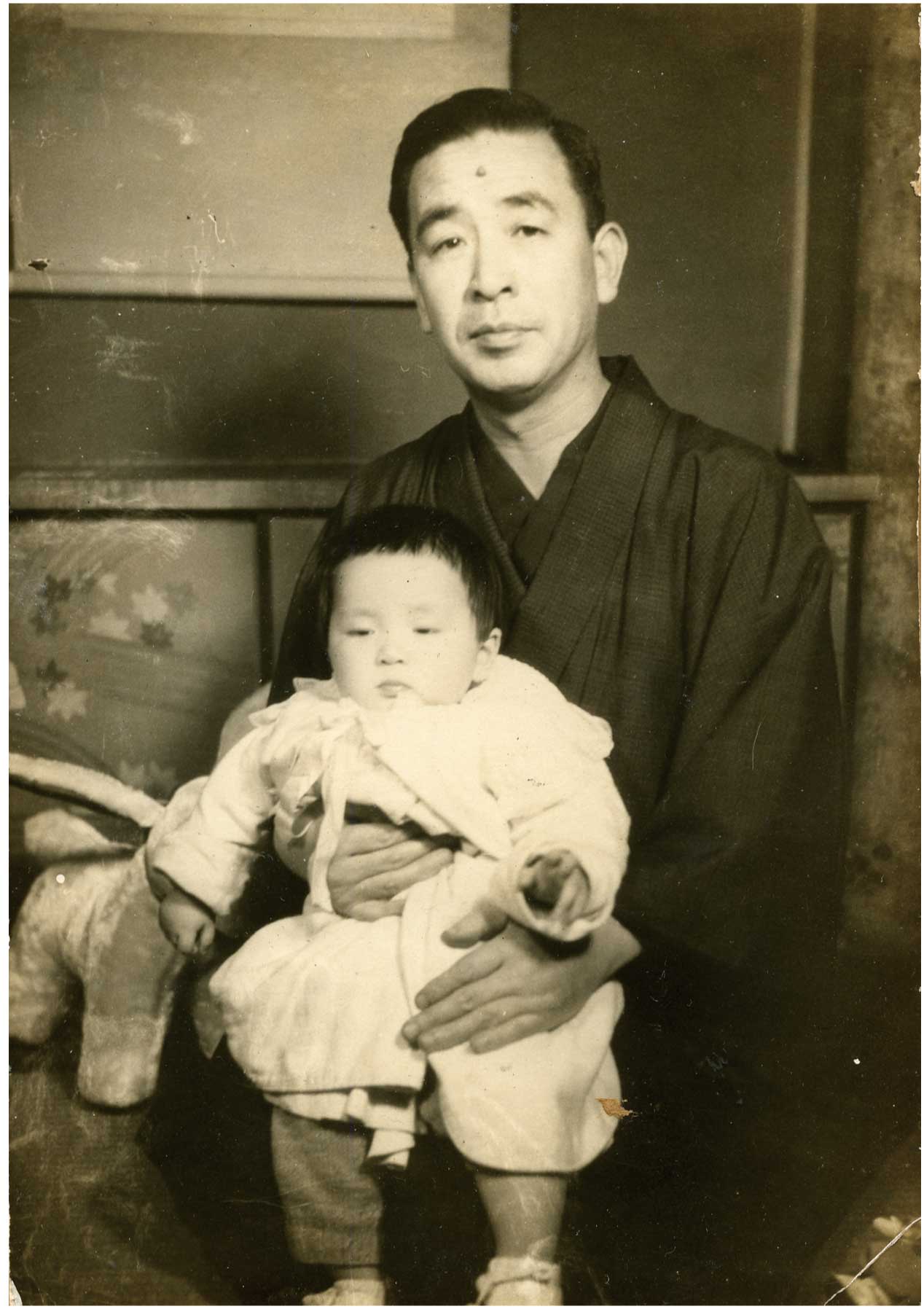

1941年、日米開戦の年に、京城(現大韓民国ソウル市)にて誕生。父・槇男氏に抱かれてお宮参り

豊かな自然にも恵まれました。学校から帰ってくると、裸足で野山を駆け回り、目の前に広がる諏訪湖ではトンボ採りや釣りに夢中になる。文字どおり、伸び伸びと育ったわけです。今でも清浄な空気が好きだし、盆地で暮らしていたから、あのすり鉢状の空間が何とも心地いい。僕が、建築デザインにおいて曲面を使うことが多いのは、この頃の暮らしが影響しているのでしょう。山が取り巻いているのと同じで、曲面の壁は「人を優しく包んでくれる」という感覚が自然に働くんですよ。

野球少年だった伊東は、文武両道で、成績もずば抜けてよかった。本人曰く「できれば前に出たくないと、いつも思っていた」そうだが、否応なしに目立つ存在で、中学生時代は生徒会長にも祭り上げられた。そんな伊東を見込んで、東京の高校に進学するようアドバイスしたのは、担任教師だった。

●

実際、表に出るのは苦手で、成績表なんかにも「積極性に欠ける」ってよく書かれていたんですけど、野球とか運動会となると、がぜん元気になってヒーローでした(笑)。野球部の顧問でもあった担任がとてもいい先生でね、「お前だったら東京でもやれる。その気があるのなら、早く出たほうがいい」と言うのです。すでに次姉が上京していましたし、僕自身にも、試してみたいなぁという気持ちがあった。これを機に、母は味噌屋の商売を義兄夫婦に任せ、「東京で子育てをする」と決めたようです。その母と一緒に上京したのは、中学3年の6月でした。

大森第六中学校に編入したのですが、まず驚いたのは、生徒数の多さ。1クラス80人、それが11クラスですよ。第一次ベビーブーム世代ですから、どこも子供は多かったけれど、にしても、机が詰め込まれた教室はほとんど歩けない状態。「これは、とんでもない所に来ちゃった」と。人だらけ、加えてこっちは丸刈りの田舎者だから、コンプレックスもあって、最初はいやで仕方なかった。成績もガクンと落ちて、神童伝説は瓦解です(笑)。当初より、進学校である日比谷高校を受験するつもりだったので、好きな野球は一旦中断、勉強に集中したら、成績順位1桁にはもっていけましたが……この頃は、ちょっとしんどかったですねぇ。

- 【次のページ】

- 建築への目覚め。アトリエ系事務所でエンジンを全開させる

- 伊藤豊雄

1941.6.1 京城府(現大韓民国ソウル市)生まれ 1965.3 東京大学工学部建築学科卒業 1965.4 菊竹清訓建築設計事務所入所 1969.4 菊竹清訓建築設計事務所退所 1971.3 株式会社アーバンロボット URBOT設立 1979.7 株式会社伊東豊雄 建築設計事務所に改称

- 主な受賞歴

日本建築学会賞作品賞(1986年、2003年)

日本芸術院賞(1999年)

ヴェネチア・ビエンナーレ金獅子賞 (2002年に生涯業績部門、2012年にコミッショナーを務めた日本館)

王立英国建築家協会(RIBA) ロイヤルゴールドメダル(2006年)

高松宮殿下記念世界文化賞(2010年)

プリツカー賞(2013年)

ほか多数