主役はあくまでも建物が建つ場所や使う人で、建築家は脇役。主役との関係性のデザインを追究し、最適解を出すことが我々の職務である。

中村拓志

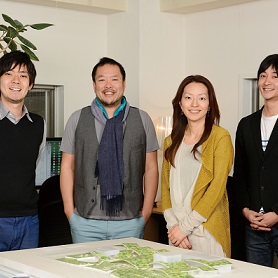

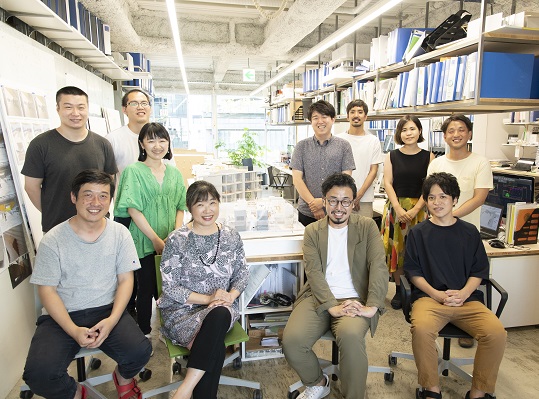

処女作「ランバン・ブティック銀座店」、「東急プラザ表参道原宿」「リボンチャペル」などの作品で知られ、数々の受賞歴を持つ中村拓志は、まさに若手建築家におけるトップランナーだ。手がけた作品はどれも強烈な印象を残すが、特徴的なのは、一つとして同じテイストを持たないことである。中村の根源をなすのは、地域の固有性や利用者にとことん寄り添う姿勢であり、だからこそ常に〝そこにしかないもの〞が生まれる。「主役はあくまでも建物が建つ場所や使う人。建築家は脇役である」――こう明言するように、中村は作家性に基づいた建築を是としない。主役との関係性のデザインを追究し、最適解を導き出すことが建築家の職務であると考えている。

公共建築に進出。培った経験やスキルを、豊かな未来へと紡ぐ

そこでしかできない体験。そこにしかない場所性――固有のものを追究すればするほど、勢い、建築設計には多くの労と時間が必要になる。実際、中村の事務所では通常の2、3倍をかける仕事が常だという。10年に上梓した著書『微視的設計論』で提唱しているように、中村が大事にしているのは「人に近いところから広げていく」設計スタイル、つまり〝微視〞だ。

●

基本、僕はスケッチをしません。どうしても建築を俯瞰的に考えてしまうというか、建築との距離が遠い状態じゃないと描けないからです。僕がずっとこだわっている「手を伸ばせば届く感覚」は得られないし、ユーザーオリエンテッドな建築とも違う。打ち合わせには、実際に覗けるような大きな模型を用意したり、最近はVRを使ったり、いずれにしても体験者の目に立って設計することを大切にしています。

こういう微視の対にある概念が巨視で、つまりは「虫の目」と「鳥の目」。両方必要なんですよ。ところが虫の目はおざなりになっていて、近代建築においてはあまりにも見過ごされてきた。だから、部分から全体をつくっていく微視的設計をしましょうよ、というメッセージをしているわけです。これまでの作品で実践してきたように、そこにはマクロに見下ろす設計からは生まれない体験や豊かさがあります。

こういう関係性のデザインは通常のプロセスと逆になるから、手間も時間もすごくかかる。先述のDancing trees, Singing birdsなどは最たる例。うちは微視と巨視を往復させながらやるので、当然時間がかかりますし、地域の固有性を重んじれば、素材も毎回違ってきます。その都度の組み立てのなかで、例えば漏水や結露など、素材とディテールが持つリスクを考えながら設計するのは容易ではありません。でも、僕はこういう設計スタイルが〝正しい〞と思っているので、貫きたいんですよ。

●

住宅はもちろんオフィスビル、美術館、ホテルなど、様々な仕事が舞い込む現在、事務所では常時40件ほどのプロジェクトが走っている。そのなか、中村が新たに挑んでいるのは公共建築だ。舞台は日本で初めて「ゼロ・ウェイスト(ごみゼロ)宣言」を発表した徳島県上勝町。その活動拠点であるごみ処理センターを設計、未来に向けたモデルケースづくりを進めている。

●

より多くの人に自分の建築を体験してもらいたくて、「公共建築をちゃんとやりたい」と思っていたんです。上勝町とは以前に建てたビール工場からのご縁で、今回のごみ処理センターはコンペで取った初めての公共建築。地場の杉材を使うのはもちろん、ゼロ・ウェイストの町らしくごみを出さない工法で建てています。不用になった建具や家具なども町中から集めて、仕上げ材に使っていく。これもね、通常の公共建築とは違うプロセスがあって大変だけれど、とにかく町の環境意識が高いし、僕も経験を生かして、町の人たちが誇りに思えるものをつくりたい。日本には過疎地がたくさんあるから、地域活性につながる一つのモデルケースにもなり得ると考えています。

つくづく思うのですが、建築という仕事は本当に面白い。人間の生活とは切っても切れない存在で、かつ、文化人類学や歴史学、医学も科学もすべて関係してくる、いわば総合学問じゃないですか。だからこそ、広く社会と向き合うことが大事だと思うのです。隈さんが提唱する「負ける建築」に学んだことでもありますが、自分の作家性を押しつけるのではなく、社会や相手を受け入れながらクリエーションする、やはりここに喜びを感じます。

コルビュジエやニースにしても、内発的に作家性を形成したわけじゃないでしょう。戦後の住宅供給難のなかで取り得る戦略だったはずで、社会経済とリンクしている。にもかかわらず、大学ではそこを問わずして作家論ばかりを学ぶ。社会をちゃんと見て、次代に必要なもの、建築に何ができるかを考えていく力を身につけるべきだと思います。何も迎合しろという話ではありません。時代変化の波をしっかりと乗りこなしながらものをつくり、そして夢や理想も忘れない。この架橋にこそ建築家の職能があり、醍醐味があることを、僕はこれからも実践を通じて伝えていきたいですね。

- 中村拓志

1974年2月12日 東京都生まれ

1999年3月 明治大学大学院 理工学研究科博士前期課程修了

4月 隈研吾建築都市設計事務所入所

2002年11月 NAP建築設計事務所創業(2003年7月に法人化)

- 主な受賞

日本建築家協会優秀建築賞、

日本建築学会作品選奨、

日本建築家協会環境建築賞 最優秀賞、

BCS賞、

日本建築家協会新人賞、

新建築賞、

日本商環境設計家協会 JCDデザイン賞 大賞、

GOOD DESIGN AWARD 金賞、

ARCASIA Awards for Architecture 2016,

Building of the Year、

WAN Sustainable Buildings of the Year, Winner、

ar+d Awards, First Prize

ar+d Awards for Emerging Architectureほか多数