決まったルールを鵜呑みにせず、規範の〝閾値(いきち) 〟を探り、攻め続ける。

津川恵理

身体表現への興味から建築の道へ。

建物の設計に留まらず、公共空間やアートまで横断し、〝規範”の境界線を探る建築家・津川恵理。彼女が見つめる「身体の公共化」と、社会を自由にする建築の可能性とは。

道路を民主化する2040年の渋谷公園通り

─では、現在津川さんが手掛けている事業について教えて下さい。

津川:最近だと、昨年コンペで最優秀賞をいただいた渋谷公園通りのデザインを、今まさに進めています。これは2040年を見据えた長期的なプロジェクトで、昨今のウォーカブルな、フラットな道路整備の先に、人がどういう営みを道路空間で繰り広げていくのか、という観点から「テアトロン」というコンセプトを提案しました。

テアトロンというのは「シアター」の語源になったギリシア語で、「見物する場所」や「劇場・演劇」を意味する言葉です。具体的には、車道を蛇行させて生まれたスペースに人が座ったり憩えたりする空間を作り、そこがパフォーマンスやマーケットなど、市民の表現の場になるという提案をしました。2026年2月には渋谷のど真ん中の車道を部分的に止めて、このテアトロンを作る社会実験をする予定になっています。

─最近では街を居心地のよい空間にする試みとして、池袋で歩道や公園にストリートファーニチャーを置くような試みもありますが、道路自体を蛇行させてしまうというのは大胆ですね。

津川:基本的に道路は警察の管轄下にあるので、道路使用許可をもらってようやく人が使えるようになるんです。ファーニチャーのようなものを置くのは、「何かあった時に撤去できる」というオプションがあるから出来る試みといえます。

道路を人のものにする、つまり民主化するのであれば、そういう覚悟をもって、もう道路の造成自体に手を入れて人が憩う場所を作ってしまいましょう、というのが私が建築家として提示したメッセージですね。

─2040年の渋谷がどうなっているのか、とても楽しみです。

津川:その他には、金沢21世紀美術館で、開館20年を経て改めて21年目の公共性をあぶり出そうと、パフォーマティブな展示を仕掛けるという試みをしました。また、京都の西陣織の老舗ブランド「細尾」さんと、光の当たり方や見る人の動きによって色彩が変化する、動的な織物を開発もしましたね。それから、子供たちの身体性を育むための保育園の設計なども手掛けています。

─お話を聞いてると、単に設計をするだけではなく、その場所に様々な付加価値を付与していると感じます。

津川:建築ということだけを考えるのであれば、法律や建ぺい率、容積率といった外的要件を満たすだけで、ある程度は作れてしまう面があり、その技術を持つ専門職が「設計士」です。一方で「建築家」は、もちろんそれらの知見も必要ですが、そういった外的要件が全て取り払われた時に、自分の手元に何が残るか、設計という専門職能を使いながら、世の中に対して何を提示したいのか、という明確な理念や哲学を持っているものだと私は考えています。

─なるほど。単に建物を形にする技術だけでなく、その先に「社会とどう関わるか、どう影響を与えるか」という思想を持つのが建築家だ、ということですね。その津川さんご自身の哲学について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

津川:最近、チーム内でよく議論するのが、「ストラグル(struggle=葛藤・苦闘)する」状況をいかに作るかということです。例えば、公共空間を設計する際には、管理上の問題などで、ものすごく強い「規範」が存在します。それを鵜呑みにするのではなく、「どこまでやったら許されるのか」と、そのギリギリのライン、いわば「閾値」を探る行為が、今私たちがやっていることですね。

まちの保育園南青山のプロジェクトでも行政の認可が下りるまでに1年弱かかりましたが、常に「ここまでなら行けます?」「ここがダメなんですか?」と閾値を探る戦いを続けました。それは、既存のルールや要件を疑い、ギリギリのラインを攻めることによって、建築の新たな可能性が少しでも拡張すると信じているからです。建築家として、家から一歩外に出て社会に出

た瞬間に多くの規範にさらされる一人一人の感性や振る舞いを、より自由にするための挑戦でもあります。

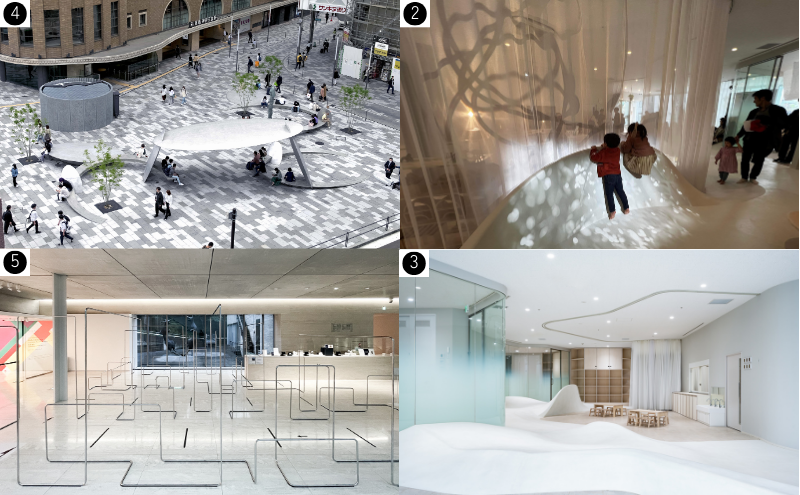

❷❸まちの保育園 南青山。年齢や身長の異なる園児の活動に明確な境界を設けず、大らかな大地のような曲線で構成された保育園。高低差のある床面や曲面を通じて、こどもたちの身体感覚から表現を促し、異なる他者との学び合いを実現。(❸写真ⓒGION)❹❻サンキタ広場。神戸の駅前広場で「マジョリティの解体」をテーマに、100人いれば100通りの居方を実現する公共空間。円盤が斜めにもたれ合う構造体により、連続的な高さの変化を生み出し、個々の身体寸法に対応。(❹写真ⓒ生田将人/❻写真©Nasca & Partners)❺Spectra-Pass。ポーラ美術館のロビー空間に設置された、コロナ禍での美術館体験を再考するインスタレーション。「並ばされている」から「気付けば並んでいる」状態への転換を目指し、グリッド上を辿る抽象形体により、来館者が自らの感覚で動線を捉えられる環境を創出。

- 【次のページ】

- ネガティブな状況は〝面白い物語〟だと捉える

- 津川恵理

Eri Tsugawa ALTEMY代表。兵庫県神戸生まれ。

京都工芸繊維大学卒業。

早稲田大学創造理工学術院修了。

2015~2018年組織設計事務所に勤務。

2018~2019年Diller Scofidio + Renfro (NY)に

文化庁新進芸術家海外研修生として勤務。

2019年ALTEMY設立。

東京藝術大学教育研究助手を経て、

現在、東京理科大学、法政大学、

東京電機大学院、日本女子大学にて非常勤講師。