小説や音楽、美術などの違う分野にも視野を広げてみる。想像力が遠く飛べば、アイデアが出るし冒険もできるから

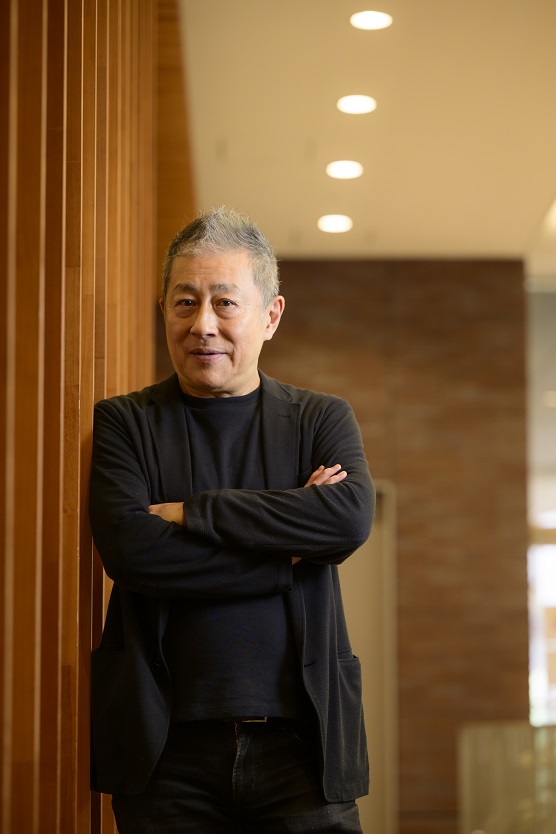

北川原 温

個性的な発想と、独創的なデザインで名の立つ北川原温(きたがわら・あつし)。公共・民間問わず、また建築の設計にとどまらず、都市設計やランドスケープデザイン、インテリアデザイン、さらには舞台美術なども手がける北川原の表現領域は、実に幅広い。そして、それら作品の一つ一つには、いつも違う表情がある。目に映る建築物そのものより、「そこに込めた〝意味〞が重要」だと考え、素材やかたち、既存の建築スタイルにまったく執着しないからだ。彼を励起させてきたのは、ずっと傍らにある詩や音楽、現代美術である。建築という枠を超えた創作活動を続ける北川原には、「芸術家」という呼称のほうが似つかわしい。

自然豊かな地で、好きなことに熱中し、感性を育んだ少年時代

先祖代々、庄屋を務めてきた北川原家。戦後の農地改革で広大な土地は失ったものの、長野県千曲市にあった実家は、築約300年というお屋敷で、今もその名残をとどめている。古くはバイオリンに興じた曾祖父がおり、北川原の父親は歌人・折口信夫の門下生、母親は茶道江戸千家の名取り。系譜を見れば、北川原が文化や芸術に親しむようになるのに、十分な素地はあった。

●

気が小さくて泣き虫、そんな子供だったんですよ。だから、友達と野球をするより絵を描くとか、昆虫採集するとか、一人で遊ぶほうが好きでした。絵は小さな頃からわりに得意で、いろんな賞を取り、褒められたりするものだから、調子に乗ってしょっちゅう描いていたんですけど、一番夢中になったのは蝶の採集。初めて見た「シータテハ」に魅せられてから、のめり込んじゃって。図鑑や専門家用の補虫網を買ってもらい、蝶の翅を広げてピンで止める展翅板も自分でつくり……すごい数の標本を自作しました。長野県内での採集だったけれど、小学生のうちに100種類くらいは採ったかな。もう50年以上経ちますが、全然変化しないし、鱗粉の輝きも褪せない。自然はすごいですよ。今見ても美しく、自然の力があふれていた昔はよかったなぁと思いますね。

中学生になってからはギターを始め、作曲なんかもしていました。僕は、自分の感性に訴えてくるものには、素直に熱中するというか、どこか夢見る少年だった。コンサートを見ればピアニストに憧れ、自分もなりたいと思ったし、あとは星も好きで、天文台の館長になりたいとか、そんなことを口にしていました。かわいいもんですよ(笑)

●

県立高校の教員職にあった父親の転勤に伴い、長野県飯田市に移り住んだのが高校3年生の時。それまで長野市にある高校で青春を謳歌していたのが、突然の転校で、北川原は面白くなかった。少々意外だが、「外ではおとなしかったけれど、家ではひどい態度を取るようになった」という。反抗期でもあったのだろう。

●

転校で生活が一変して頭にきていた僕は、ことごとく反抗していました。母親はそんな僕をなだめるつもりだったのか、バイクを買ってくれた。無免許なのに。親父は教員だから、まずいのはわかっていたけれど、隠れてちょっとだけ乗ったりしてね。いわゆる暴走族などとは全然違って、そこはほら、気が小さいからそんな程度ですよ(笑)。

ところがある日、そのちょっとだけを担任に見とがめられ、ひどく怒られた。「お前のようなヤツは、ろくな者にならん」。その時、反射的に言い返したのが「僕は芸術家になる!」。そんなこと考えてもいなかったのに、反抗心から叫んじゃった。で、そのまま美術部に向かい、同級生ですごく絵の上手い窪田正典君に事情説明。「俺さ、宣言してきたから絵を頑張ってみようと思う」と。その後、どうせならと東京藝術大学の受験を勧めたのは窪田君なんですが、逆に、僕のデッサンを見て「これだと、絵描きは無理かなぁ」と評価を下したのも彼なんですよ。それで絵画科ではなく、わずかでも可能性がありそうな建築科を目指すことにしたのです。それからは建物に絞ってデッサンをするようになり、僕なりによく頑張ったとは思います。

当時は30倍くらいの倍率で、半ば浪人覚悟だったし、むしろアーティスト気分で浪人するのもカッコいいくらいに思っていた。受験の時も、浪人生とおぼしき連中の服装がおしゃれでね、学生服だったのは僕だけ。恥ずかしかったのを覚えています。それが現役合格となり、僕はもちろん、兄や両親も「うそじゃないの?」って驚いていましたね。

- 【次のページ】

- 没頭した詩や現代美術。砂漠で経験した大自然。それらすべてを糧に

- 北川原 温

1951年10月31日 長野県生まれ

1974年3月 東京藝術大学美術学部建築科卒業

1977年3月 同大学大学院修士課程修了

1982年6月 株式会社北川原温建築都市研究所設立

2005年4月 東京藝術大学美術学部建築科教授

2007年6月 ATSUSHI KITAGAWARA ARCHITECTS(ベルリン)開設

- 主な受賞歴

●日本建築家協会新人賞(1991年)

●ベッシー賞(2000年/舞台美術)

●日本建築学会賞作品賞(2000年)

●日本建築学会賞技術賞(2002年)

●BCS賞(2002年/2011年)

●ケネス・ブラウン環太平洋建築文化賞大賞(2006年~2007年)

●村野藤吾賞(2008年)

●アメリカ建築家協会JAPANデザイン賞(2008年)

●第66回日本芸術院賞受賞(2010年)

ほか多数